機構設計とは?機械設計や筐体設計との違いを解説

2025/06/23

コラム

製品開発に欠かせない「機構設計」は、CADを活用しながら部品の動きや構造を最適化する重要な工程です。しかし、機械設計や筐体設計との違いが曖昧なまま業務に携わっている方も少なくありません。この記事では、機構設計の基本概念から設計プロセス、活用される技術やツールまでを徹底解説します。

機構設計とは?基本概念と他の設計分野との違い

機構設計とは、製品や機器の内部構造や可動部分の仕組みを設計する工程を指します。目的は特定の動作や機能を実現するために、部品同士の動きや連携を最適に構成することです。例えばドアの開閉機構やプリンターの給紙機構など、動作をともなう仕組みの多くは機構設計によって実現されています。

機構設計では、CADを用いて3Dモデルを作成し、構造や動作の確認を行います。特に可動部の動きが滑らかで干渉がないかを検証することが重要です。また必要に応じて解析ソフトを活用して強度や摩耗の確認を行うことで、より精度の高い設計が可能になります。

このような機構設計は、機械設計・筐体設計・構造設計と混同されやすい分野でもあります。機械設計は、製品全体の構造・動作・機能を総合的に設計する広い範囲の工程であり、機構設計はその中の一部として位置づけられます。つまり、機械設計が製品の骨組み全体を対象とするのに対し、機構設計は「動き」に特化した構造の設計です。

一方、筐体設計は製品の外装部分、つまりカバーやケースなどの外観とそれに伴う強度、放熱、耐衝撃性などを考慮した設計です。筐体設計は見た目や保護の要素が重視されるのに対し、機構設計は内部の動作や機能の実現が主眼となります。

また構造設計は、建築や大型装置の設計にも使われる言葉で、製品に加わる荷重や力を想定して強度を確保するための設計を意味します。機構設計と構造設計は密接に関係しており、機構の動作における安全性や耐久性を考慮する上で、構造的な視点は欠かせません。

これらの違いを正しく理解することは、設計工程全体の効率化やトラブル防止にもつながります。特に複雑な製品開発では、分野ごとの役割分担が明確であるほど、よりスムーズな設計・試作・生産プロセスを構築することができます。

機構設計のプロセスと活用される技術・ツール

機構設計は、製品開発の中でも「動き」や「機能性」に直結する重要な工程です。そのプロセスは単なる図面作成にとどまらず、アイデアの具体化から試作・生産まで多岐にわたります。

まず機構設計の出発点は仕様の整理です。製品の目的、必要な動作、使用環境などを明確にし、それに基づいて設計要件を定めます。その後、構想段階で基本的な構造や動作の仕組みを検討し、どのような部品や素材を使用するかを考えます。この段階では、過去の技術や事例を参考にすることも多く、経験と発想力が問われる工程です。

構想が固まると、次に行われるのがCADを使った3Dモデリングです。近年では2D図面だけでなく3D CADが主流となっており、立体的な視点で設計を確認できるのが特長です。特に複雑な部品配置や動作干渉の検証には、3D CADの利便性が際立ちます。またCADデータは製造部門との連携にも活用されるため、作図精度の高さが製品品質にも直結します。

さらに、モデル作成後は解析技術(CAE)を用いて、強度や耐久性、振動、摩耗などのシミュレーションを行います。これによって実際の試作前に設計の妥当性を確認でき、不要な試作コストを削減することが可能です。特に機構部品は可動や繰り返し荷重がかかるため、強度解析は信頼性確保に欠かせない工程です。

設計が固まれば、試作や加工の段階に進みます。ここでは3Dプリンターや樹脂加工などを用いて、短期間で部品を実体化します。試作によって設計通りの動作が行えるかを確認し、必要があれば再設計も行います。そして最終的に、生産性・コスト・組立性を考慮して量産設計へと展開します。

このように、機構設計は製品の試作から生産までを見据えた総合的な設計活動であり、単に図面を描くだけではありません。CADやCAEといったツールを駆使しながら、部品の機能性・信頼性・コスト効率を同時に実現する設計が求められます。

製品開発における機構設計の役割と活用事例

機構設計は製品開発における中核的な役割を担っており、部品の動きや構造を通じて製品の使い勝手や性能に大きく影響します。近年では技術の高度化や製品の多機能化に伴い、機構設計に求められる知識や対応力もますます高まっています。

例えば精密機器や医療機器、家電、自動車部品といった製品では、限られたスペースに多くの部品を収めながら、正確かつ滑らかな動作を実現する必要があります。こうした複雑な構造を設計する際に、機構設計は欠かせない要素です。また製品の耐久性や安全性を確保するためには部品配置だけでなく、動作に伴う摩耗や衝撃を考慮した強度設計も求められます。

機構設計が活躍する具体的な例として、家庭用インクジェットプリンターが挙げられます。家庭用インクジェットプリンター内部には、用紙送り、インクヘッドの移動、カバー開閉など、複数の機構要素が組み込まれており、スムーズな用紙搬送や正確な印刷位置の制御が必要です。

このような製品においては、使用者が直感的に操作できる構造や、清掃・メンテナンスが簡便に行えるような機構が求められます。そのため機構設計者はユーザーの使用シーンを想定して単なる動作性だけでなく、操作性・整備性・安全性までを視野に入れて設計を進めます。

また企業の開発現場では、導入実績のある設計ノウハウを活かしながら、新しい製品にも応用できるように工夫されています。過去の設計例や技術を流用することで、試作回数の削減や開発期間の短縮が可能となり、コスト面や生産性の面でも大きな効果を発揮します。

製品の競争力を高めるためには、ユーザーにとっての使いやすさや性能の高さを設計段階から盛り込むことが不可欠です。機構設計はその実現のための基盤であり、製品の品質と信頼性を左右する重要な技術領域と言えるでしょう。

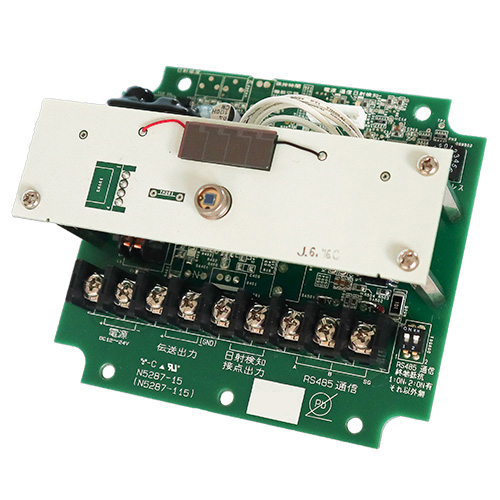

ニッポーでは発酵や保存環境を安定して保つ装置の開発実績があります。 この装置では、温度や湿度の制御に加え、使いやすさやメンテナンス性を考慮した構造設計など、多様な機構要素が組み込まれています。

機構設計は、製品の動作や使いやすさを実現するために欠かせない技術です。機械設計や筐体設計との違いを正しく理解してCADや解析ツールを活用することで、精度の高い設計が可能になります。実際の製品開発では機構設計が品質や生産性に直結するため、経験と知識の蓄積が重要です。今後ますます高度化する製品開発において、機構設計の重要性はさらに高まるでしょう。

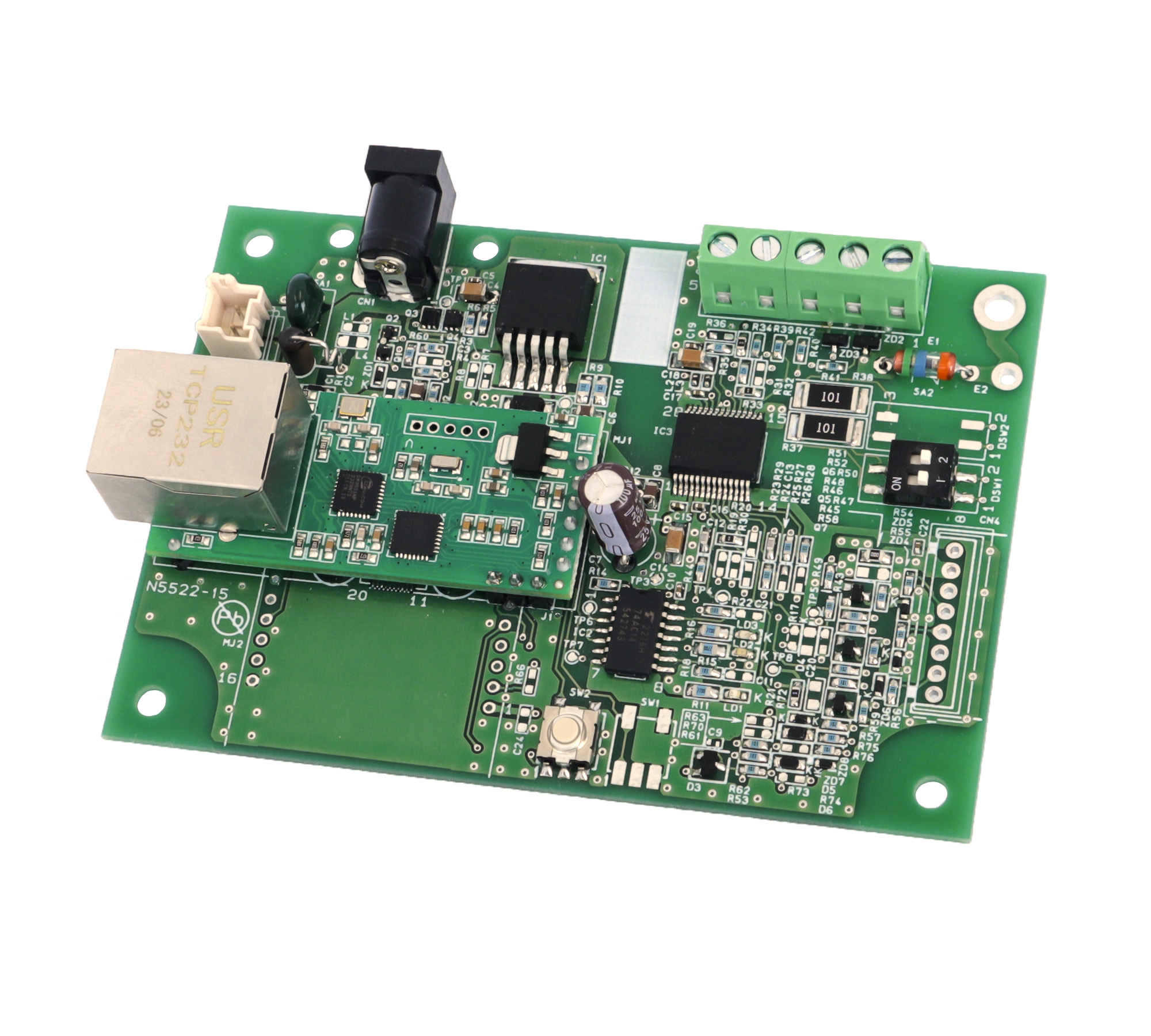

ニッポーでは、多数の実績と豊富な経験を通して培った技術を駆使して、お客さまのご要望に合わせた基板開発・製造および、機構設計が可能です。詳細を知りたい方は、お気軽にご相談ください。