きのこ栽培で重要な培養温度とCO2管理の基礎知識

2025/07/17

コラム

きのこ栽培では「発生期」に目が行きがちですが、実はその前段階にあたる「培養期」が栽培全体の成否を大きく左右します。

特に、培養時の温度やCO₂(二酸化炭素)濃度のコントロールは、ヒラタケをはじめとする多くのきのこ栽培で重要なポイントとなっており、この管理が不十分だと菌糸の伸びが悪くなったり、異常発酵が起きたりして、最終的な発生量や品質に影響します。

この記事では、栽培現場でよくある失敗の原因を紹介しながら、温度・CO₂管理を支える専用設備や具体的な対策方法を解説していきます。

培養期における温度・CO₂の基礎知識

ヒラタケなどのきのこ類は「植菌→培養→発生→収穫」という流れで育てますが、中でも「培養」は菌糸を十分に菌床へ活着させる重要な工程です。ここで適した環境が整っていないと、次の発生段階でトラブルが起きやすくなります。

培養に適した温度は一般的に20〜25℃前後とされており、安定した室温の確保が求められます。また、菌糸が呼吸によってCO₂を発生させるため、室内が密閉されていると濃度が過剰になり、菌床内部が酸欠状態になることもあります。

きのこには様々な種類がありますが、菌床の材料や作り方によって適した培養条件は異なります。特に、おが粉を主原料とした菌床栽培では、水分量の管理や通気性が重要なポイントです。

失敗事例とその原因

現場でよく見られる失敗のひとつが、「発生室の湿度が日によって大きく変動する」というものです。たとえば、湿度が90%を下回ると菌糸の成長が妨げられ、発生不良を引き起こします。逆に湿度が高すぎると、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、培養環境全体に悪影響を及ぼします。

また、換気不足によって室内にCO₂が溜まってしまうケースも少なくありません。特に、密閉性の高い栽培室では、空気の循環が不十分なまま菌糸が呼吸を続けると、CO₂濃度が急上昇します。これが培養に失敗する原因です。

また、きのこの種類によって適正なCO₂濃度は異なります。例えば、ヒラタケは1,000ppm以下が望ましいとされますが、エノキタケやブナシメジは比較的CO₂濃度に強く、一定以上の濃度でも発生率が維持される場合もあります。一方、マイタケやシイタケはCO₂過多に非常に敏感で、1,200ppmを超えると奇形発生や成長遅延が起きやすくなります。

このように、「適正濃度」は菌種ごとに異なるため、単一の設定では管理が不十分になることがあります。実際の失敗事例として、複数品種を同じ空間で育てた際に、CO₂濃度の最適化が難しく、ある品種では成功、ある品種では発生停止となるといったケースもあります。

温度・CO₂管理を支える設備の紹介と対策

このような問題を回避するために、温度・湿度・CO₂などの環境要因を手動ではなく、自動制御する設備を整えることが有効です。現在では多くの農家が環境制御機器を活用しています。以下にニッポーが開発したきのこ栽培用機器をご紹介します。

超音波加湿器「霧風FOG6」

非常に細かい霧で棚の隅々まで均一に加湿ができる装置です。霧が菌床を濡らしすぎることもなく、カビ発生のリスクも軽減できます。自動給水・洗浄機能もあり、メンテナンス性に優れています。

湿度調節器「HCシリーズ」

つまみ操作だけで目標湿度を設定でき、超音波加湿器と連動させることで湿度を自動で保ちます。乾湿球センサを搭載し、厳しい環境でも安定した湿度管理が可能です。

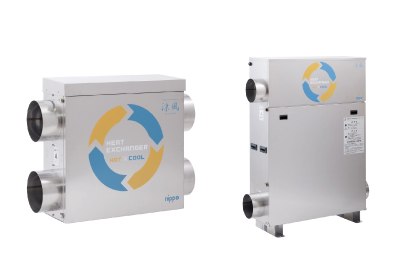

熱交換器「涼風(すずかぜ)」

換気によって生じる温度変化を抑えながら、排気熱を活用して外気を室温に近づけて取り込むことができます。空調機の負荷を減らし、電気代削減にも貢献します。

CO₂コントローラ「CO₂NAVI」

CO₂濃度をリアルタイムで測定・調整できる装置で、発生室の過剰換気を防ぎながら、必要な濃度をきのこごとに個別に設定することも可能です。たとえば、ブナシメジとマイタケを同時に育てる場合でも、それぞれの発生特性に合わせた濃度設定が可能になるため、より精度の高い環境制御が行えます。 また、「涼風(すずかぜ)」などの換気装置と連動させることで、CO₂濃度・温度・湿度をバランス良く制御でき、省エネと品質の両立が図れる点も魅力です。

きのこの品質・収量を安定させるためには、発生だけでなく培養段階の環境にも注目する必要があります。特に、温度や湿度、CO₂といった目に見えにくい要素を適切にコントロールできていないと、どれだけ良い菌床を使っても十分な成果は得られません。

きのこの種類や栽培時期に適した環境を整えるためには、専用設備を活用した自動制御が鍵となります。これから設備導入を検討している方は、ぜひご相談ください。