植物の光合成に欠かせない炭酸ガスの正しい施用方法と上手に拡散する仕組み

2025/08/19

コラム

光合成を成立させるための「材料・素材」である炭酸ガス

「炭酸ガス(二酸化炭素)」は、高レベルの環境制御技術に取り組む一部の世界の話ではなく、作物を育み、それを生業とする生産者にとっては大切な材料の1つです。目に見えませんが炭酸ガスが不足すると収量が減少し、収入も減ることになります。

大気中(外気)には約380-400ppmという濃度の炭酸ガスが含まれ、通常の作物はこれを糧として光合成を行っています。 越冬ハウス栽培の厳寒期は、日中も密閉することが多いため、作物の光合成によって炭酸ガスが消費されて200ppm台に低下し、材料が足りない状況となることがあります。つまり収入を稼ぐための「材料不足」状態にあるのです。

“冬季密閉で炭酸ガス濃度が低下したハウスを「換気」すると、外気が流入し炭酸ガスも400ppmレベルに復活する”と誤解されがちですが、実は“復活しません”。作物が活発に光合成していると 炭酸ガスを消費する速度が速く、換気窓から補充される程度では外気濃度に戻ることはありません。

「いや、うちは外気並みに戻っている」との場合は、急激な換気により作物の気孔が閉じているか、ストレスを受けている可能性があります。

炭酸ガス濃度と日射量の関係

外気中炭酸ガス濃度は400ppmレベル、ハウス内はさらに低いといいましたが、材料(炭酸ガス)を増やすほど光合成速度(同化物の生産量)も増加するので可能な範囲で高濃度にするのが有効です。

ここで、人工的に炭酸ガスを施用する話に移ります。

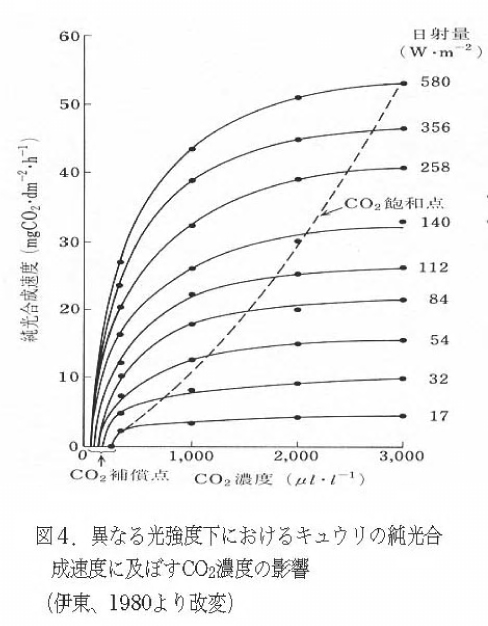

▲<1980 伊東正「異なる光強度下におけるキュウリの純光合成速度に及ぼすCO₂濃度の影響」>

上図は晴天時(日射量:580w・m-2)、曇天(日射量:258w・m-2)、雨天時(日射量:112w・m-2)に炭酸ガス濃度を濃くしていくと、晴天時2000ppmあたりまでは光合成速度が増加してくことがわかる図です。

大切なのは、晴天時(日射量が多いとき)は700ppm程度まで光合成速度は急速に増加していますが、それ以上は増加が鈍くなり頭打ちとなっていることです。

大方の作物で日中700ppmを目標に濃度を高めることで、コスパの良い光合成促進となるようです。それ以上濃くてもいいのですが、炭酸ガスにコストをかけた割には大きく増収しないため、コスパは明らかに悪くなります。

次に大切なのは日射量です。炭酸ガスがいくら濃くても(例えば先ほどの700ppm)日射量が低いと全然稼ぎがないことが分かります。つまり日射量が低い朝・夕・曇・雨天に高濃度でも勿体ないのではと思われます。

換気中もハウス全体に高濃度炭酸ガスを施用しよう

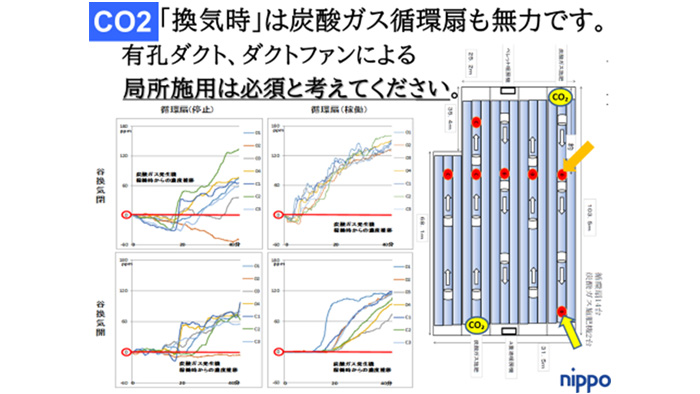

図中の左上グラフはハウスを密閉し、循環扇停止の中で炭酸ガス発生装置を稼働したものです。

ハウス中のCO₂濃度センサは稼働開始から10分以上濃度上昇せず、その後バラバラに上がる箇所、下がり続ける箇所などがあることから、空間中の炭酸ガス拡散は効率的ではないようです。

図中右上グラフは、ハウスを密閉し循環扇を稼働させている中で炭酸ガス発生装置を稼働したものです。循環扇によって炭酸ガスの拡散は進んでいますが、学説にあるような瞬間拡散ではないようです。

右下は循環扇が稼働している中、3cm程度換気窓を開けたものです。わずかなすき間からでも炭酸ガスは屋外に抜けていくことが分かります。

これらからわかることは

- 炭酸ガスは、空間の濃度差だけではうまく拡散しない。

- わずかにすき間を開ける(換気する)だけでも、炭酸ガス拡散は乱れて均一に施用することができない。また、通常幅の換気ではもっと乱れて拡散しない。(ハウス奥まで届かない)

つまり炭酸ガス専用のダクトが必須になります。

東日本ではダウトの普及率が低いのですが、換気期間中は少し損をしている可能性が考えられます。

暖房ダクトを炭酸ガス拡散に使用することはできるのか?

加温機のファンに炭酸ガスを吸い込ませ、暖房ダクトを使用して炭酸ガスをハウスの奥まで拡散させる。この方法で換気起期間中でもうまく拡散すると筆者の深田も信じていました。しかしそれでは上手く施用できないことが判明し、今では炭酸ガス専用のダクト設置を勧めています。

詳しくは別の記事に書いてありますので、よろしければご覧ください。

ダクトの穴あけ・設置のコツ

ダクトの穴あけ、設置はシーズンオフにDIYを行い低コストで作成しましょう。

ダクト用ファンも子ダクト径と長さ次第で変える必要があります。有効ダクトを宙吊りにすることで、換気期間中でも高濃度施用が可能になります。

今回のポイントをまとめると、

- 日射量が多い時には高濃度で炭酸ガスを施用する

- 高濃度炭酸ガスの際には高温管理で最大限の光合成を確保する

- 有孔ダクトで作物の必要な部位に均一に拡散。専用ダクトを自作し低コストで炭酸ガス施用をする仕組みをつくる

- 灯油燃焼式でも高温排出ガスが問題にならないような仕組みをつくる

炭酸ガス施用の前にいくつか重要なやるべきことがありますが、今回は炭酸ガスに関する話を抜粋してお伝えしました。

国内独特の生産環境、施設、作型状況を噛みくだいて環境制御技術を適用することが大切になってきます。

詳しい内容についてセミナー・講習会などで解説しています。セミナーの講演を希望される方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【執筆】

アグリアドバイザー 深田正博

熊本県野菜専門技術員・普及指導員の経験があり、現在は株式会社ニッポーのアグリアドバイザーとして現場目線の栽培指導やセミナーの講演を行う。

.jpg)